業界人インタビュー

【ENDROLL】「崩壊する美しさを求めてー。」スチールカメラマン 内堀義之 さん ~後編~

この業界、とにかく面白い人が多い。

そんな気づきから、映画・エンタメ業界の宝である、業界人の人と成りに焦点を当てたインタビュー企画「ENDROLL エンドロール ~業界人に聞いてみた」。

業界の最前線で働く方にインタビューを行い、現在業界で働いている人はもちろんのこと、この業界を目指している人にも刺激を与えていきたいと思う!

前回に引き続き、今回も『愛しのアイリーン』(2018)、『死刑にいたる病』(2022)、『月』(2023年10月公開予定)など、数多くの作品でスチールカメラマンとして活躍している内堀義之(うちぼりよしゆき)さんのインタビュー内容をお届けする。

後編では、内堀さんがどのようにしてスチールカメラマンになったのかに迫っていきたいと思う。また、内堀さんがこれまでずっと無意識に追い求めてきたものとはー。

一期一会、美術からスチールの世界へ。

気付いたら、スチールカメラマンになっていたという内堀さん。現在に至るまでの歩みについて語ってくれた。

KIQ:内堀さんはどのような経緯でスチールのお仕事をされるようになったんですか。

内堀:実はこの仕事ってすごくニッチな仕事だと感じていまして、これといった入り方がないんです。僕の場合もスチールを目指してなったというよりかは、気がついたらなっていたという感覚です。

KIQ:どうやって気づいたらスチールになっているのか、気になります!

内堀:高校生の時に遡るのですが、僕が高校生の時の2000年代初頭ってちょうどミュージックビデオとかがすごく面白かった時代で、こんなかっこいいミュージックビデオを自分も撮りたい!と思ったというのと、元々映画が好きでよく映画館に通っていたので、大学は芸術大学の映像学科に進んだんです。

KIQ:高校生の時からもうこの世界に興味をお持ちだったんですね。

内堀:はい。入学して間もない頃、卒業制作の映画を作っていた先輩に「この看板に錆び塗装してくれ」って言われて(笑)、偶然手伝ったのが映画美術の作業でした。それをしばらくやっているとまた先輩に頼まれて、同じように手伝いをしていた自分と同じ新入生30人くらいを取りまとめることになったんです。仕事をうまく割り振ったリとか。それをきっかけに次第に同級生からあの人は美術をやっている人だと認識されるようになって、気づいたら大学4年間は映画の美術をやっていました。

KIQ:学生の頃からスチールをされていたわけではなかったんですね!

内堀:そうなんです。大学を卒業してからも2年間くらいは先輩、後輩、映画祭で出会った人たちの自主制作映画の美術を手伝っていました。ある時、大学の同級生の石井裕也監督の『ガール・スパークス』(2007)という作品に美術で参加した際、出来上がったセットを写真のカメラ、当時は中古のフィルムの一眼レフカメラで撮って記録をしていましたら、石井監督に「俳優さんがいる時も撮っておいてよ」って言われまして。今振り返りますとスチールをやることになったのはそれが発端かも知れません。その辺りを境に自主制作の美術で参加する時は写真も撮るようになっていました。

KIQ:そこから徐々にスチールにシフトしていったんですか?

内堀:そうですね、石井監督の作品が映画館で上映されることになって、僕が撮影した写真が雑誌に掲載されました。すると、その雑誌の編集者の方から「うちで撮りませんか?」と声をかけて頂いたり、また一方で色々な映画祭とも繋がりまして映画祭のオフィシャルカメラマンをしていました。その中で、ぴあフィルムフェスティバルでは8年間映画祭のオフィシャルカメラマンをやらせて頂きました。そうこうしているうちに、監督や映画を志す方々、関係者の方々と知り合うようになり、元々美術としてなんとなく現場を知っているだろうとなりましてスチールで呼んで頂くうちに、気がつくとなっていたという感じです。

ヴィレヴァンでカルチャーに触れた日々。

学生時代は映画の美術に夢中だったものの、写真の面白さにも気づいていたという内堀さん。全ての原点はヴィレッジヴァンガードにあった!?

内堀:大きな意思を持ってなろうとしてスチールカメラマンになった訳ではなかったのですが(笑)、写真って面白いなということは昔から思っていまして。写真に対する興味関心はありました。

KIQ:どういうきっかけで写真に興味を持つようになったんですか。

内堀:また高校時代の話になりますが、当時住んでいた愛知県はヴィレッジヴァンガード(“遊べる本屋”を自称する複合型書店)がいっぱいあって、当時僕らにとってヴィレバンは聖地だったんですよ(笑)というのも、そこに行くとたくさんのカルチャーや音楽に触れることができたんです。

KIQ:“聖地”だったんですね

内堀:例えば、ホンマタカシさんや川内倫子さんなど今後時代を代表するフォトグラファーたちの写真集があり、カッコいいなと思いながら学校帰りに立ち読みしていました。あの頃は写真が見られる雑誌が色々あったり、写真っていうもの自体、広告とかアート作品っていう境目が曖昧な印象でもっとゴチャ混ぜで、カオスだったと今振り返ると感じます。そんなカルチャーの一端を垣間見たことが大きなきっかけになっているのではないでしょうか。無意識ですが。

KIQ:今でもそういった写真集はよく見られるんですか。

内堀:はい。家にたぶん300冊ぐらい写真集があります。その中に現場に入る前に必ず読む2冊の写真集がありまして…。

KIQ:ぜひ、教えてください!

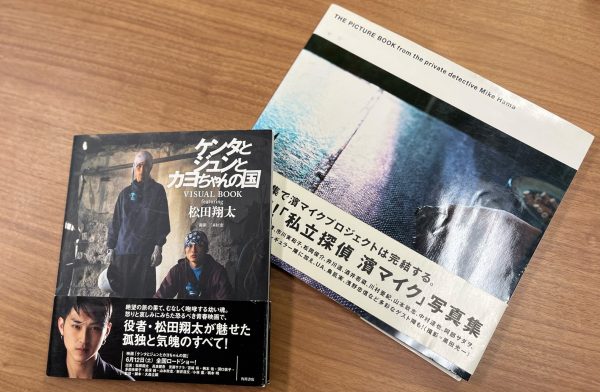

内堀:1つは、三木匡宏さんの『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』の写真集です。これは、こんなにスチールって自由にやっていいんだ!っていうことを感じられる写真集です。三木さんは『川の底からこんにちは』でご一緒したのが最初なんですが、今もすごくよくしてもらっている方で、専属のアシスタントをやったことがある訳ではないので、こんな言い方は失礼かも知れませんが、唯一師匠と言える方になると思います。

KIQ :素敵な写真集ですね。

内堀:もう一つは、巨匠の黒田 光一さんの『私立探偵 濱マイク』の写真集です。これは、何かに制限された中でのカッコよさってどうやってやればいいだろうというのがすごく勉強になります。この2冊はスチールをやりたい人に勝手におすすめです!参考にするというより御守り的な2冊です。

(左)『ケンタとジュンとカヨちゃんの国 VISUAL BOOK featuring 松田翔太』(KADOKAWA)※販売は終了しています。

(右)『「私立探偵濱マイク」写真集』(ロッキング・オン)

崩壊する美しさを求めてー。

内堀さんはこれまでもずっと心のどこかで追い求めてしまうものがあるという。それは一体…⁉

KIQ:今後も現場一筋で?

内堀:そうですね…今回のインタビューを受けるにあたり、映画の現場以外でやっていくとしたら何だろうと改めて考えてみたんですが、僕は恐らく何かプロジェクトに随行して、その中で自分の感じたことを撮影するというのが好きなんだと思うのです。ですので、どこかの探検隊とかに入って撮るのは面白いかもしれないですね。

KIQ:記録的な写真というか?

内堀:はい。それの究極なとこはなんだろうなと思ったら、南極探検隊だ!と思って(笑)南極探検隊の学術的な記録じゃなくて、隊員さんたちの生活を撮ったらすごく面白いんじゃないかなと。

KIQ:それはすごくおもしろそうですね!他にもこんなことやりたいということはありますか。

内堀:映画はある意味フィクションでファンタジーを創っているけども、現実にも劇的で奇跡的なことが起こりますよね。そういう写真でずっと脳裏にあるのがジョナス・ベンディクセンというフォトグラファーが、旧ソビエト連邦で撮った「SATELLITES Jonas Bendiksen」という写真集です。表紙にもなっています、どこかの平原の写真なんですけど、落ちた人口衛星の残骸の周りを村人が残骸の鉄屑を売るために回収していたり、子供たちが遊んでいたりする写真もあるのですが、黄色い花に囲まれていて、周りに白くふわふわ舞っているのは蝶なんです。このシチュエーションがすごくロマンチックで、ドキュメンタリーでもあり、いろいろな偶然が重なった超ディストピアだなと思って。なんかこの感覚だな、やりたいことは!というのは常にありますね。こういうことをいつも求めている気がします。

KIQ:多くの偶然が重なった美しい写真ですね。

内堀:「SATELLITES Jonas Bendiksen」の写真もそうですが、常にどこかで何か崩壊する美しさっていうのを求めているのかもしれません。実は今、別のプロジェクトで解体現場の写真を撮っているんですけど、夜中に街中を散歩している時に、解体現場を通りかかるとつい撮りたくなってしまいます。

KIQ:解体現場に魅了されるきっかけがあったんですか。

内堀:恐らく幼少期ですかね。今でもすごく覚えているんですけど、幼稚園の先生がOHP(透明のフィルムに書かれた文字や画像などをスクリーンに投影する装置)で「海に落ちたピアノ」という童話の影絵を見せてくれたんです。どんな話かというと、船でピアノが運ばれているんですけど、運んでいる人がうっかりして、ピアノを海に落としてしまうんです。ピアノは沈んでいく中で、魚たちの遊び場になったりして、壊れていくんですよね。

要は、壊れちゃいけないものが壊れていくということにすごく興味を惹かれたんですね。それが何かを刺激された記憶に残る最初の出来事だと思います。崩壊しそうな輝きみたいなものをいつもどこか求めているのかも知れません。

『SATELLITES Jonas Bendiksen』(aperture foundation) ©Jonas Bendiksen

【Information】

『月』 10月13日(金)公開

『舟を編む』の石井裕也監督が、辺見庸の小説「月」を、主演に宮沢りえ、共演にはオダギリジョー、磯村勇斗、二階堂ふみをむかえ映画化。

2023年、世に問うべき大問題作が放たれるー。

監督・脚本:石井裕也

出演:宮沢りえ、オダギリジョー、磯村勇斗、二階堂ふみ

配給:スターサンズ

tsuki-cinema.com

『愛にイナズマ』 10月27日(金)公開

石井裕也監督がオリジナル脚本で描いたコメディドラマ。松岡茉優と窪田正孝がW主演を務める。

花子(松岡茉優)は正夫(窪田正孝)と運命的な出会いを果たした矢先、騙されて夢を奪われてしまう。花子が頼ったのは、10年以上音信不通だったどうしようもない家族だった…。

監督・脚本:石井裕也

出演:松岡茉優、窪田正孝、池松壮亮、若葉竜也、佐藤浩市

配給:東京テアトル

https://ainiinazuma.jp/

【Back number】

第9回 ライター 伊藤万弥乃さん 後編「AIには決して書けないもの」

第9回 ライター 伊藤万弥乃さん 前編「ライターとして生きる。」

第8回 松竹株式会社 映像戦略室 亀井稜さん 後編「インド映画愛が止まらない。」

第8回 松竹株式会社 映像戦略室 亀井稜さん 前編「考えるな、感じろ。」

第7回 日活株式会社 海外セールス担当 小森景光さん 後編「目指すは先駆者!」

第7回 日活株式会社 海外セールス担当 小森景光さん 前編「毎日、映画館。」

すべてのバックナンバーはこちらからご覧いただけます!

COMMENT

コメントをするにはログインが必要です。不明なエラーが発生しました