プロが見たこの映画

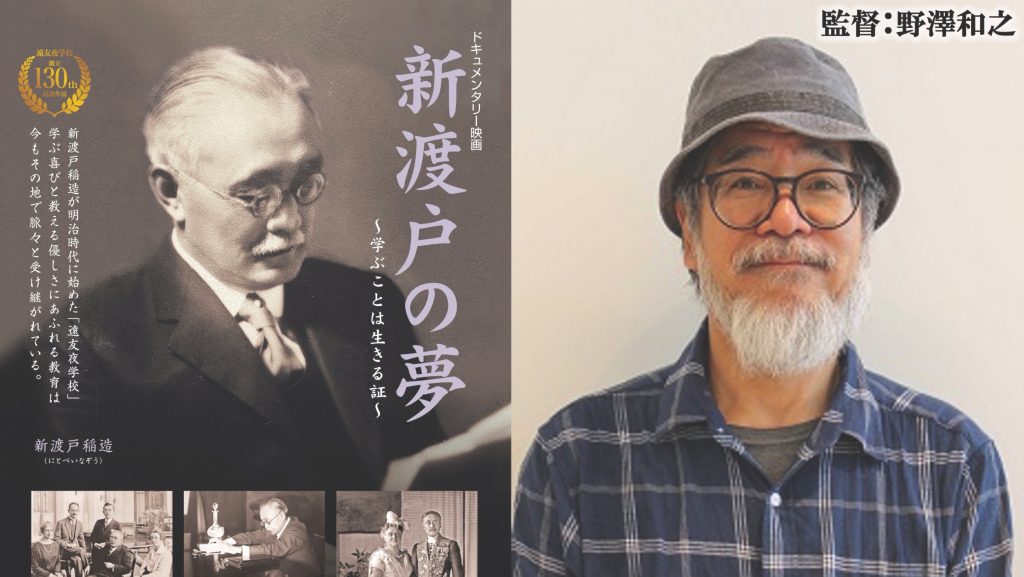

【ドキュメンタリスト ダイアリー #1】映画「新渡戸の夢~学ぶことは生きる証~」監督:野澤和之

作り手たちの生の声をそのまま届ける「ドキュメンタリスト ダイアリー」。

自身の作品で描いているテーマ、問題提起、伝えたいこと!

監督・プロデューサー、作り手自身が執筆し、【D会議室】(KIQ REPORTの兄弟サイト)へ寄稿。

【ドキュメンタリスト ダイアリー #1】

金 金 かね・・金儲け主義ではないモラルを貫く生き方が問われている。いつからモラルの喪失が始まったのか・・・

映画「新渡戸の夢~学ぶことは生きる証~」人の優しさや思いやりをどこまで復活できるか。

映画は、それを考えるきっかけになる。

「新渡戸の夢~学ぶことは生きる証~」

監督:野澤和之

「モラルの喪失」

私は、戦後の昭和生まれ。両親の時代に高度経済成長が始まり、1964年の東京オリンピックを挟み、成長だけを目指して生きてきた時代の世代かもしれません。働けば働くほど稼ぐことができて、お金と学力があれば何でもできそうな時代でした。誰もお金を稼ぐことに異議を唱えるものなどいませんでした。競争に勝てば正義で、負けたものは置き去りにされ、貧しい人々や社会的に弱い人々を助けようなんて、考えること自体が傲慢に思える時代でした。

そして、今。生活保護費や年金は減らされるし、おれおれ詐欺が横行してるし、犯人が分からなくなるよう、ネットで殺人共犯者を募集し強盗をしている現実もある、選挙での賄賂は無くならず、議員に至っては、パーティで得たお金を堂々と脱税する始末。まさに日本は、金金金の価値観が当たり前になってしまった。しかし、気づきはじめている。お金重視の世界で、いかに大切のものを失ってきたかということを。

「新渡戸稲造とは」

にとべいなぞうと読みます。明治、大正、昭和と生き抜いた新渡戸稲造(1862年~1933年)。

武士道の著者や5000円札の肖像として使われた新渡戸だが、新渡戸とは何を行った人物なのか?意外と掴みにくいかもしれません。

新渡戸稲造のドキュメンタリーを創ると決意したのが、3年前。ドラマではなくドキュメンタリー映画として、どう組み立てていけばいいのか、迷いの日々が続きました。新渡戸の著した本を読むうちに、心に留まったのは、武士道を著した1899年(明治32年)38歳の時に、新渡戸は、すでに日本のモラルが悪くなっていることを見抜いている記述です。武士道の道徳は、まさに消えゆかんとする運命にあると予見しているのです。

見事に義、勇、仁、礼、誠などのモラルが消えゆく現在となりました。これが、逆説的にドキュメンタリー映画ができるかもしれないと感じた瞬間でした。

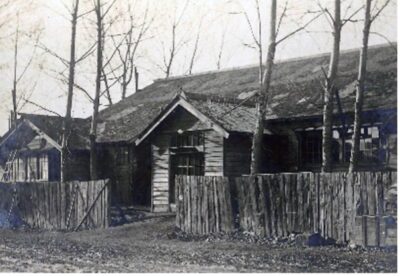

「遠友夜学校」

新渡戸の生まれ故郷の盛岡、農学校時代を過ごした札幌などで調べているうちに出会ったのが、「遠友夜学校」。新渡戸が、妻のメリー・P・エリキントンと札幌に作った夜間中学校です。何と新渡戸稲造夫婦が、夜学校を創っていたなんて!本当なのか?

跡地はありましたが、1894年開校、50年たって1944年、戦争のために閉校となりました。授業料はただ、勉強道具も支給、男女共学、年齢不問。学びたい人は誰でも入れる学校。こんなユニークな学校が明治時代に存在していたなんて!その精神と魂が、現代どのように伝わっているのかを検証したいと思いました。ここで学んだ生存者はまだご存命なのか?調べるとたった一人いました。山崎健作さんと言う方でした。当時86歳でした。インタビューの予約が取れて安心していたのですが、待つ間に病気で亡くなられていまいました。しかし、気を取り直し、次の世代の証言者を捜したしだいです。

「モラルの復活」

遠友夜学校は、新渡戸が亡くなってからも継続され、50年間続くのですが、有島武郎が代表を務めた時に校歌を作っています。

沢なすこの世の楽しみの 楽しき極みは何なるぞ

北斗支ふる富を得て 黄金を数えん其の時か

オー 否 否 否 楽しみ極みはなほあらん

ここでも、有島はお金主義でない思いを作詞しています。つまり裏を返せば

日本の現実はお金お金お金・・の価値観になっていたということでしょうか。

有島は、生徒たちにお金儲け以外の正義を伝えたかったんだと確信しています。

そして、現在。新渡戸稲造の教育の精神を受けついで実践している人たちがいます。ひとつは、札幌遠友塾自主夜間中学。毎週水曜日の夜、ご高齢の学生たちが黙々と学ぶんでいます。算数、英語、社会・・・人生経験の長い人たちが何を学ぼうとしているのか。そして、もうひとつは、東京で行われている子供武士道教室。小学生たちに武士道のモラルの精神を伝えています。

人はなぜ学ぶのか?新渡戸は著書の中で述べていたような気がします。

人は人になるたるために学ぶのです。人とは、他人を思いやる人間の存在です。

ドキュメンタリー映画は、小さな力ですが、それをみる皆さんは大きな力を得るはずです。

D会議 拝聴有難うございました。

執筆:野澤和之 監督

1954年 新潟県出身。

立教大学・大学院で文化人類学を学び、その後留学。記録・

文化人類学を学んだ経験から、文化・

映画「新渡戸の夢 教育の隙間を埋める人々」

ゼネラル・プロデューサーの並木秀夫でございます。私の人生の前半は高度成長期です。ピーク時には、ジャパン・アズ・ナンバーワンという本も出版されました。その後30年、競争に疲れたのか日本の経済は低迷し、そればかりか手本となるべき人たちの不祥事、不可解な事件も多発しています。強いものが他者を圧倒し不安定さも益々、加速しています。

野澤監督と私は、新渡戸の教育の精神を顕彰する映画は、いま「ここだな」と感じ製作を開始しました。野澤監督の作品『がんと生きる言葉の処方箋』(2019年)、『認知症と生きる希望の処方箋』(2023年)では、医療の隙間を埋める人たちのドキュメンタリー。続く本作品は、新渡戸の教育哲学をあぶりだし、教育の隙間を埋める人たちのドキュメンタリー。教育というと、時に、上から目線のように感じられます。しかし、もともとは、何かを引き出し、学び、育むという意味です。それが、喜び、夢、希望につながると思います。

作品に登場するこども武士道の授業の中では、先生と生徒たちは、答えのない問いに対し、同じ目線で、笑いの中で、道徳を学んでいます。また、取材した夜間中学には、お堅い形式はありません。一人一人の生徒の学ぶスピードの違いも許され、先生と生徒が共に学んでいます。「何かいい感じ」のする学校だと思います。

人は、母親のお腹の中にいる時から、生まれ、死ぬまで、人と寄り添い、助け合い、共に学び、幸せを探していきます。新渡戸稲造は「人格の完成」と「学問より実行」を教育の方針として掲げ、明るい気分で、世の中の人のためになるような行動をすることが教育の目的であると話しています。

私たちは、この映画を、人と人が支え合う心を語る「地域運動」として上映し、学ぶことは、生きる証と喜びであることを伝えていきたいと願っています。

「新渡戸の夢~学ぶことは生きる証~」

シアターキノ(札幌)7月6日~公開

新渡戸の夢映画製作委員会

国内 ドキュメンタリー 野澤和之

公式HP:https://nitobenoyume.com/#top-space

『D会議室』は「ドキュメンタリーと出会い、ドキュメンタリーをしゃべる場」をテーマに、監督・プロデューサーといった「作り手」、ドキュメンタリー作品が焦点を当てるテーマや人をより深掘りし、知的好奇心を刺激するドキュメンタリーコミュニティです。

公式サイト https://dmeetspjt.com/

公式X https://twitter.com/dmeetspjt

COMMENT

コメントをするにはログインが必要です。不明なエラーが発生しました